Cultural Survival se complace en anunciar nuestro grupo de Becarios Jóvenes Indígenas seleccionados para 2025 como parte de nuestro Programa de Desarrollo de Capacidades. Nuestra Beca para Jóvenes Indígenas apoya a jóvenes líderes Indígenas de entre 18 y 28 años dedicados a transformar sus comunidades y crear oportunidades para elevar, defender y fortalecer sus culturas y prácticas de conocimiento tradicional. Además, el programa les ayuda a desarrollar habilidades de liderazgo, organización y gestión de proyectos. Desde 2018, hemos otorgado 157 becas, apoyando a más de 350 jóvenes del mundo.

Los proyectos de las becas abordan cuestiones importantes como el cambio climático, la soberanía alimentaria, la descolonización, la revitalización de las lenguas, la protección de la tierra, los medios de comunicación y el arte, y la recuperación de las tradiciones. Los jóvenes Indígenas desempeñan un papel crucial a la hora de impulsar el cambio, y su participación activa es esencial para transmitir los conocimientos ancestrales y garantizar la continuidad y la vitalidad de sus culturas. Únete a nosotros para celebrar el talento, la creatividad y la dedicación inquebrantable de los jóvenes Indígenas de todo el mundo.

Conozca a nuestros becarios para el 2025

Quillay Méndez (Omaguaca), Argentina

Área de enfoque: Arte, identidad y activismo transIndígena

Quillay Méndez, artista travesti Indígena del pueblo nación Omaguaca, es una bailarina experta en danzas folclóricas, andinas y afroamericanas. Actualmente se desempeña como performer multidisciplinaria, agente cultural e investigadora en género, racialidad y performance. Su arte, nutrido por su territorio y memoria ancestral, fusiona lo ritual con perspectivas neoconceptuales. Quillay también es docente de Expresión Corporal y Técnica en Música Folklórica (ISA) y facilita talleres de Danza-Movimiento y Canto Ancestral con caja.

Quillay lleva adelante su proyecto de beca "SuriLithium". Este consiste en un video-performance que explora críticamente la extracción de litio en Jujuy, Argentina. Mediante danza ritual y performance, el proyecto busca generar un diálogo crítico y reflexivo sobre los impactos ambientales y sociales de esta actividad económica y política.

Dentro del marco de este proyecto, la becaria producirá una performance presencial enraizada en tradiciones ancestrales (rituales y danzas), complementada con actividades comunitarias para promover el diálogo y la resistencia colectiva de comunidades Indígenas. Esta iniciativa, que integra elementos audiovisuales, la performance y la participación comunitaria, busca generar nuevas perspectivas sobre la liberación y el empoderamiento de las comunidades Indígenas y LGBTTIQNB+, incentivando la preservación cultural a través de una expresión artística que fomente el cambio social.

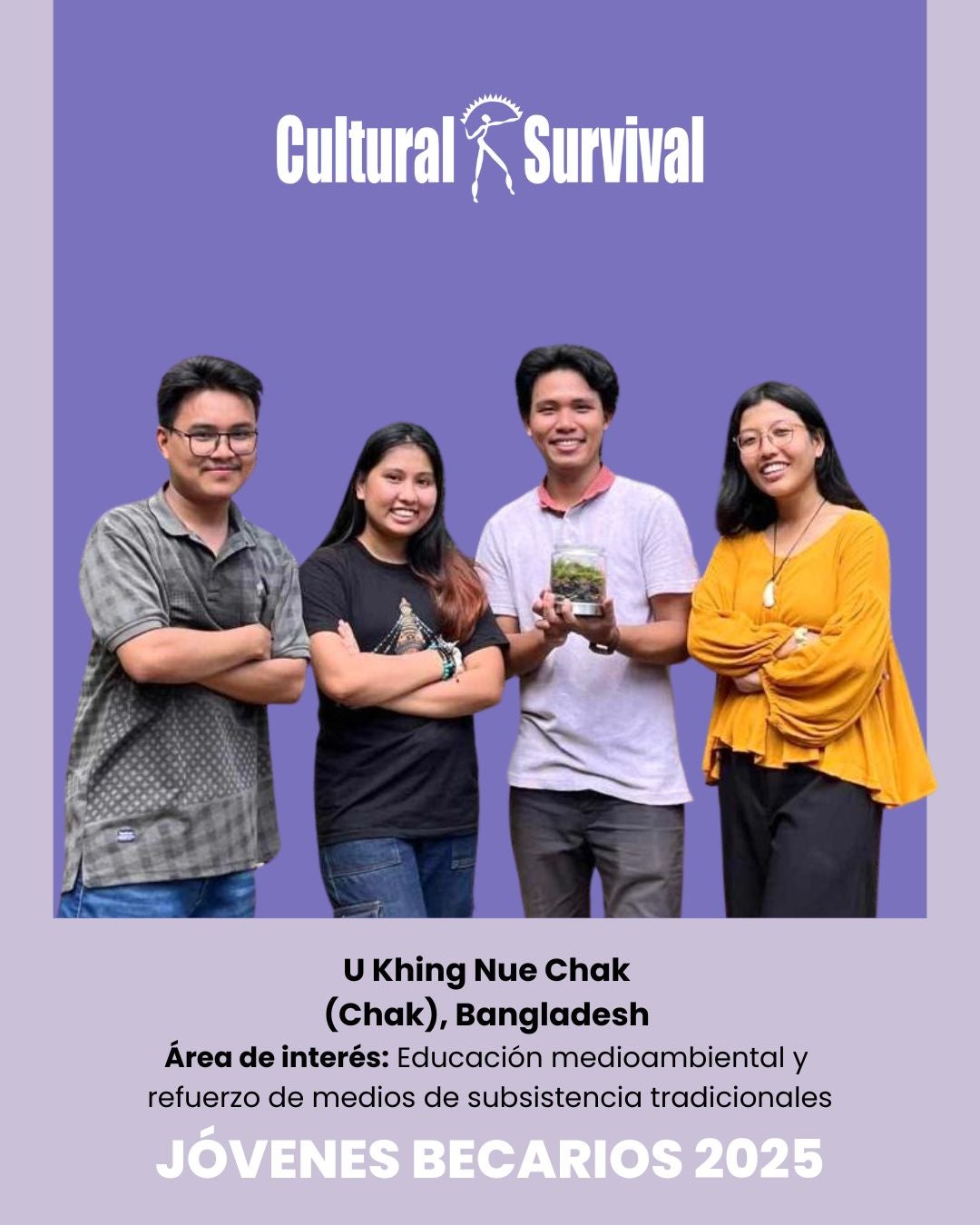

U Khing Nue Chak (Chak) de Bangladesh

Áreas de interés: Educación medioambiental y refuerzo de los medios de subsistencia tradicionales

Ukhing Nue Chak (Chak) es una defensora de los derechos Indígenas de la comunidad Chak en las colinas de Bandarban, en Bangladés. Ha dedicado su carrera a preservar los conocimientos Indígenas, fortalecer las prácticas tradicionales de subsistencia y promover el emprendimiento sostenible entre las mujeres y los jóvenes Indígenas. A través de sus iniciativas de base y su labor de defensa, se esfuerza por salvar la brecha entre el patrimonio cultural y el empoderamiento económico, garantizando la resiliencia de las comunidades Indígenas.

Ukhing, junto con Ushing Mya Marma, Chaw Way Hai Marma y Puchainu Marma, coordina el proyecto colectivo “BIRDS: Bandarban Indigenous Roots Development and Sustainability” (BIRDS: Desarrollo y sostenibilidad de las raíces Indígenas de Bandarban), cuyo objetivo es preservar las tradiciones culturales de las comunidades Chak, Khyang, Tripura, Marma y Tanchagya, con especial atención al tejido tradicional. Consciente del riesgo de pérdida cultural, el proyecto busca involucrar a los jóvenes en el aprendizaje y la continuación de estas prácticas, garantizando su transmisión a las generaciones futuras.

Los objetivos del proyecto incluyen el empoderamiento de las mujeres de seis comunidades a través de las habilidades de tejido y el espíritu empresarial, la preservación del patrimonio cultural mediante la documentación de las técnicas de tejido, la organización de campañas «Barefoot Forest» (Bosque descalzo) para conectar a los jóvenes con las prácticas ecológicas y el fomento del desarrollo comunitario mediante la creación de un centro de recursos para productos tejidos. En última instancia, el proyecto se esfuerza por mantener la conexión de la comunidad con sus raíces, al tiempo que fomenta el orgullo por su legado cultural.

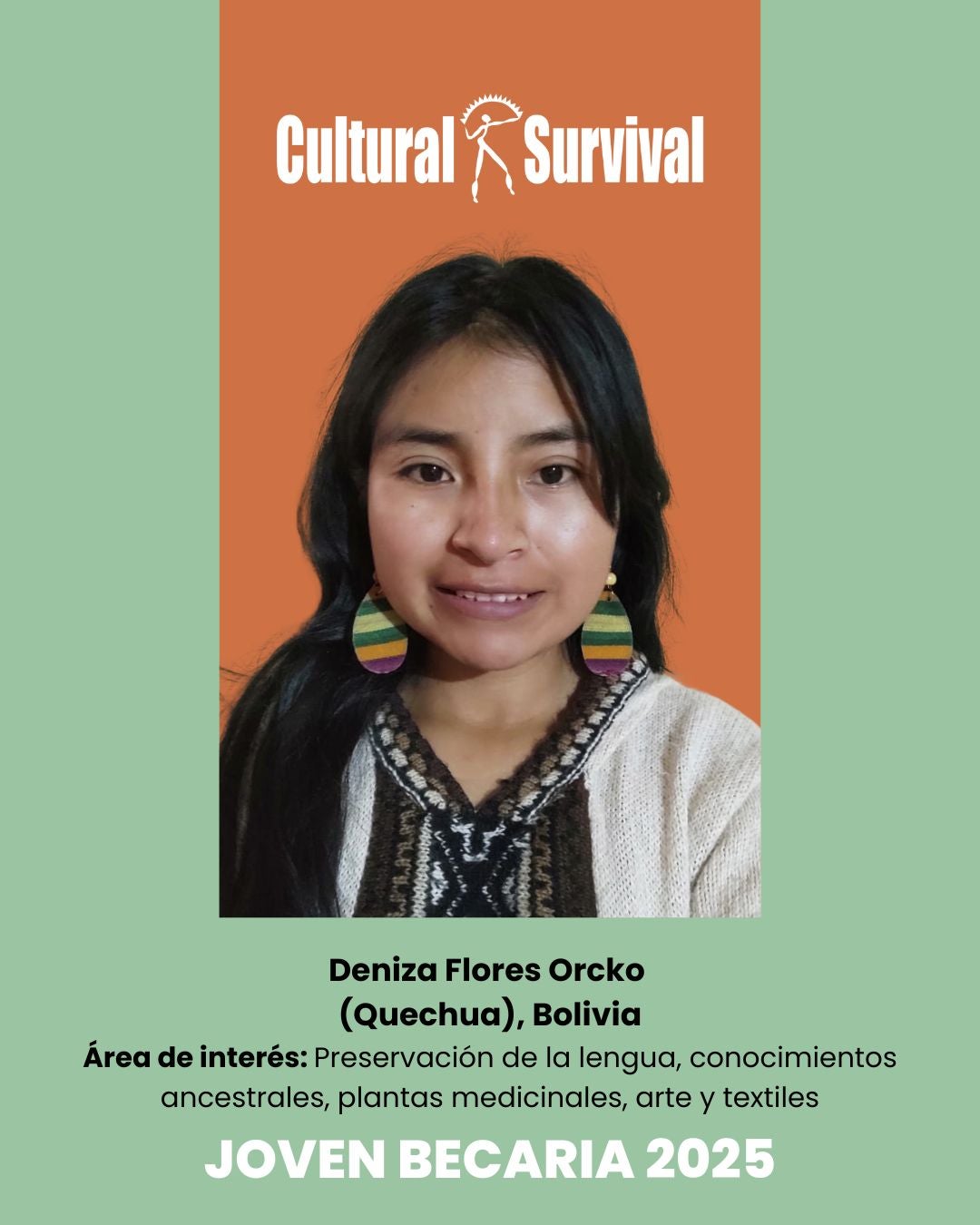

Deniza Flores Orcko (Quechua) de Bolivia

Áreas de interés: Preservación de la lengua y los conocimientos ancestrales, plantas medicinales y arte y textiles.

Deniza Flores Orcko nació en la comunidad de Chaquilla Alta, Potosí, Bolivia. Es ingeniera agroindustrial y actualmente estudia diseño gráfico y web. Además, Deniza es periodista en formación con una gran pasión por la comunicación medioambiental y cultural. Trabaja para poner de relieve cuestiones socioambientales, como la contaminación minera y el acceso al agua potable. Deniza crea contenidos educativos en YouTube y la radio, promueve la jardinería urbana y la silvicultura comunitaria, escribe ensayos y reportajes sobre temas relacionados con su entorno y fomenta el desarrollo del espíritu empresarial.

Su proyecto de beca, titulado "Tinkunakuy (Reencontrarnos): Tejiendo Saberes", pretende promover la conservación de la lengua quechua y el conocimiento ancestral de las plantas medicinales mediante la creación de tejidos artesanales que representen su simbolismo cultural. Este proceso se documentará a través de contenidos audiovisuales con el fin de educar y sensibilizar a un público más amplio sobre la importancia de mantener vivas estas valiosas tradiciones.

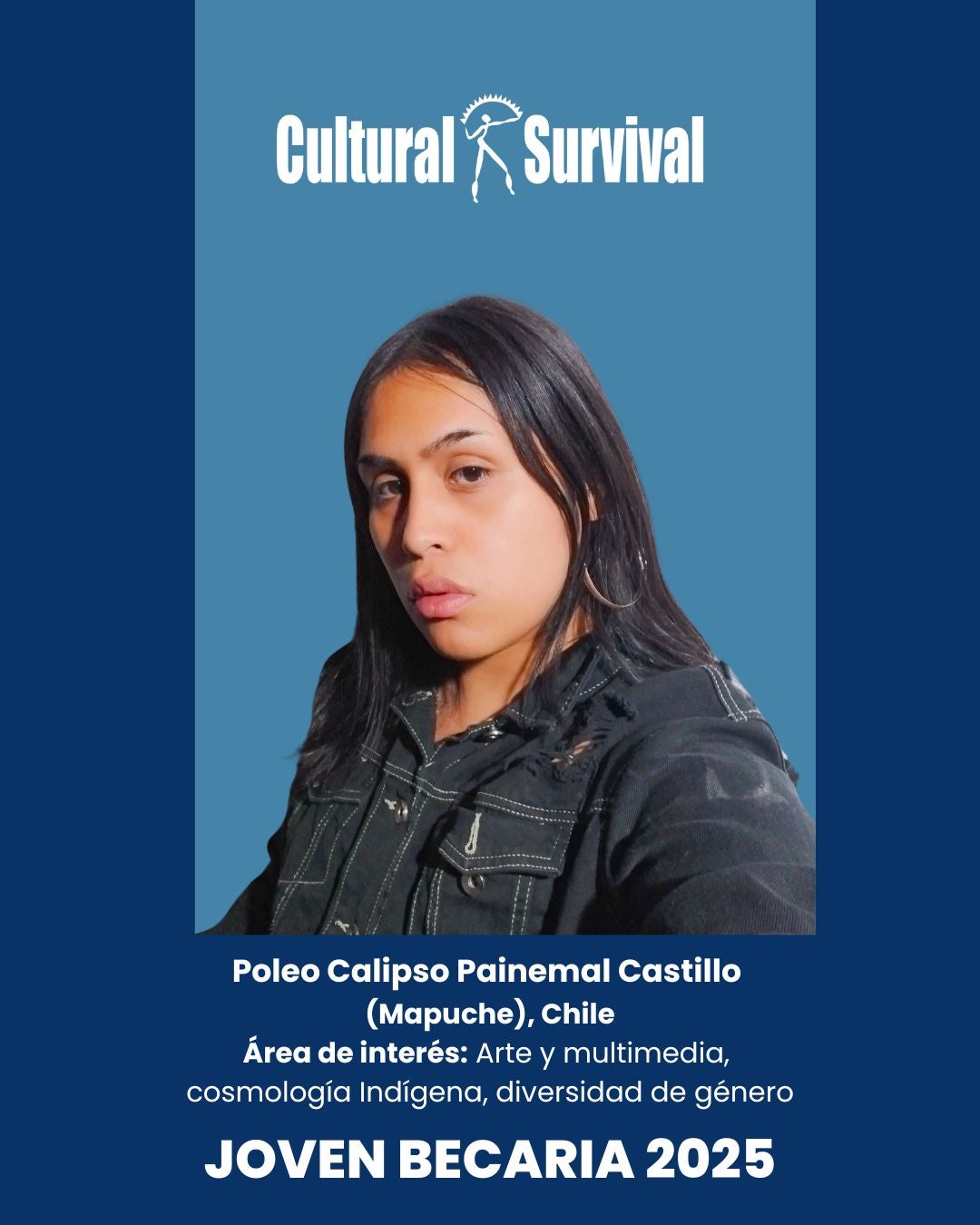

Poleo Calipso Painemal Castillo (Mapuche) de Chile

Área de interés: Arte y Multimedia, Cosmología Indígena, Diversidad de Género

Poleo Calipso Painemal Castillo es una artista Mapuche travesti de 26 años nacida en Temuco, Chile. Se especializa en pintura, muralismo e ilustración, a menudo utilizando esmalte al agua sobre grandes superficies. Ha participado en varias exposiciones colectivas y eventos artísticos en Santiago. En 2023 recibió un reconocimiento de la Municipalidad de Santiago por su impactante obra mural. A fines del 2024 expuso sus obras en la Embajada de Alemania en el marco de la ERC, lo que devino en el honor de conocer al Presidente de dicho país. Comenzando el 2025 fue la directora creativa y coordinadora del “Espacio Cuir” realizado por Fundación Mecenas en Feria Chaco. Recientemente curó la exposición “Retratos de Resistencia” la cual formó parte del evento “Los aportes de las autorías trans al conocimiento” realizado en la Casa Central de la Universidad de Chile. Actualmente reside en Santiago y cursa el último año de Ilustración en el Instituto ARCOS. A través de su arte explora la realidad travesti desde lo experiencial, utilizando elementos biográficos propios y prestados, que junto con su expresión artística profundamente arraigada en su identidad Mapuche, brinda obras que dotan de contexto al panorama travesti actual.

A través de esta beca, está llevando a cabo un proyecto cuyo objetivo es promover la comprensión y el aprecio de la cosmología Indígena. El proyecto se centra en la creación y exhibición de retratos pictóricos y vídeos de personas Indígenas con diversas identidades de género. En última instancia, pretende fomentar el respeto por estas personas y preservar su patrimonio cultural.

Gabriela Garibello Daza (Muisca) de Colombia

Área de interés: Medicina tradicional, transferencia de conocimientos, prácticas ancestrales

Gabriela Garibello Daza, mujer Muisca de Bogotá, Colombia, trabaja en la conservación y revitalización de la cultura y lengua de su pueblo. Como cofundadora del Colectivo Indígena Tinzi, lidera una iniciativa para recuperar la lengua nativa Bosa. Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Javeriana, Gabriela actualmente se dedica al aprendizaje de la medicina ancestral y partería muisca. Ella ha trabajado con varias comunidades Indígenas en temas relacionados con la tradición oral, la educación, la identidad cultural, la salud y la medicina ancestral. Como investigadora y escritora, publicó su primer texto en 2022, seguido de dos poemas en 2023. Su reciente publicación digital, "Mhuysqa Tchie Kiqa (Sitios sagrados Muiscas)", explora los sitios sagrados muiscas a través de tradiciones orales y experiencias personales. Su trabajo tiende puentes entre el conocimiento tradicional y las expresiones contemporáneas a través de la escritura y el compromiso con la comunidad. Colabora activamente con su comunidad y otros grupos en diversas cuestiones culturales.

Gabriela coordina, con el apoyo de Erika Samantha Galeano, Wendy Lorena Díaz Pachón y Deina Catherin Tovar, el proyecto colectivo "Escuela de Formación en Medicina Natural y Partería Tradicional Muisca". Este proyecto busca transmitir la práctica de la partería Muisca y fortalecer los conocimientos de la medicina tradicional, con el fin de preservar la sabiduría ancestral en el cuidado de las mujeres.

Thalía Jiménez Tomas (Ngäbe) de Costa Rica

Ámbito de actuación: Capacitación de los jóvenes, asistencia sanitaria

Thalia Jiménez Tomás (Ngäbe) es cofundadora de las Mujeres Líderes Ngäbe de Sixaola. Es licenciada en Gestión Local para Pueblos Indígenas por la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Tomas jugó un papel importante en la creación de la Ley Número 9710 en 2018, que aborda la naturalización de los Indígenas transfronterizos en Costa Rica. En 2019, recibió capacitación en liderazgo a través de Nosotras: Women Connecting, una organización sin fines de lucro que promueve el liderazgo femenino en América Latina y Kenia. En la actualidad, facilita debates con el Fondo de Población de las Naciones Unidas para abordar los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres ngäbe de Sixaola. En reconocimiento a su labor con la Organización de Mujeres Indígenas, la Unión Europea le concedió el Premio a la Igualdad de Género en 2024 por sus esfuerzos en la promoción de los derechos del pueblo ngäbe.

Thalía también coordina un proyecto colectivo llamado "Meritre krägae Dean nain, migatrë gare monsotre ngäbere (La salud materna como visión para la juventud ngäbe)". Esta iniciativa pretende mejorar los conocimientos y formar a los jóvenes en salud materna e intercultural, fomentando al mismo tiempo el respeto de la cosmovisión ngäbe en el sector sanitario. Un componente clave del proyecto es aumentar la visibilidad y reforzar la colaboración entre los asesores culturales y el personal sanitario.

Patricia Fernanda Pulla Matute (Kañari) de Ecuador

Áreas de interés: Restauración ecológica, cambio climático, biodiversidad y gestión del agua.

Fernanda Pulla es estudiante de fisioterapia en la Universidad de Cuenca (Ecuador). Durante su infancia, observó a su abuela practicar la medicina ancestral en la parroquia de San Joaquín. Esta experiencia temprana le inculcó la importancia de conservar la naturaleza. Las amenazas que suponen los proyectos hidroeléctricos y mineros para las zonas protegidas aumentaron su concienciación y la motivaron para actuar. Fernanda y su familia se unieron a una organización dedicada a proteger su hogar y ella participó activamente en sus esfuerzos. Más tarde fue secretaria de la Coordinadora de Comunidades Ancestrales de San Joaquín (CCAS) durante un año. Este papel le proporcionó una valiosa experiencia y diversas perspectivas sobre el activismo medioambiental. Fernanda está profundamente comprometida con la defensa de la naturaleza y de las tierras ancestrales de su comunidad. Su formación en sanidad y organización comunitaria refleja un enfoque holístico del bienestar y la protección del medio ambiente.

Con el respaldo de Nely Maribel Huerta Otavalo, Sandra Marina Morocho Naula, Tania María Morocho Naula, Deysi Patricia Jarama Morocho y Herica Huerta, Fernanda lidera el proyecto colectivo "Warmi Ñan" (Camino de la Mujer). Esta iniciativa, impulsada por la beca, se enfoca en la restauración ecológica de las áreas de recarga hídrica del páramo de Azuay, afectadas por incendios forestales y el cambio climático. El proyecto establecerá un vivero comunitario de plantas nativas, combinando su cultivo con la recuperación de prácticas ancestrales de gestión del agua. Al empoderar a mujeres y jóvenes locales, "Warmi Ñan" busca proteger la biodiversidad y asegurar el uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos.

Cenia Kaina Córdova Pichamba (Kichwa) de Ecuador

Área de interés: Preservación del conocimiento Indígena, capacitación de las mujeres Indígenas

Cenia Córdova es una mujer kichwa ecuatoriana de Peguche, Imbabura. Es licenciada en Arte y Humanidades y ha ampliado su formación con estudios de antropología, investigación y patrimonio. A lo largo de su carrera, ha trabajado en el desarrollo de museos, la creación de libros y la divulgación cultural, adquiriendo experiencia internacional como conferenciante en Noruega. Impulsada por el compromiso de resaltar y reivindicar la identidad y la cultura visual de las comunidades Indígenas, Cenia hace hincapié en la importancia y la vulnerabilidad de la cultura kichwa y sus conocimientos ancestrales.

A través de su proyecto "Yuyaykuna" (que significa conocimiento en kichwa), pretende poner de relieve la ciencia Indígena. Esta iniciativa reconoce que las comunidades Indígenas, especialmente las rurales que han sido marginadas históricamente, poseen conocimientos intangibles de incalculable valor que corren el riesgo de desaparecer. Pretende empoderar a las mujeres Indígenas poseedoras de conocimientos y hacer más accesible su sabiduría.

El proyecto recopila y comparte los conocimientos a través de diversos métodos, como grabaciones de historia oral, documentación fotográfica, sesiones fotográficas comisariadas, talleres de diálogo y charlas técnicas centradas en temas como la identidad, la raza, la interculturalidad y la salud.

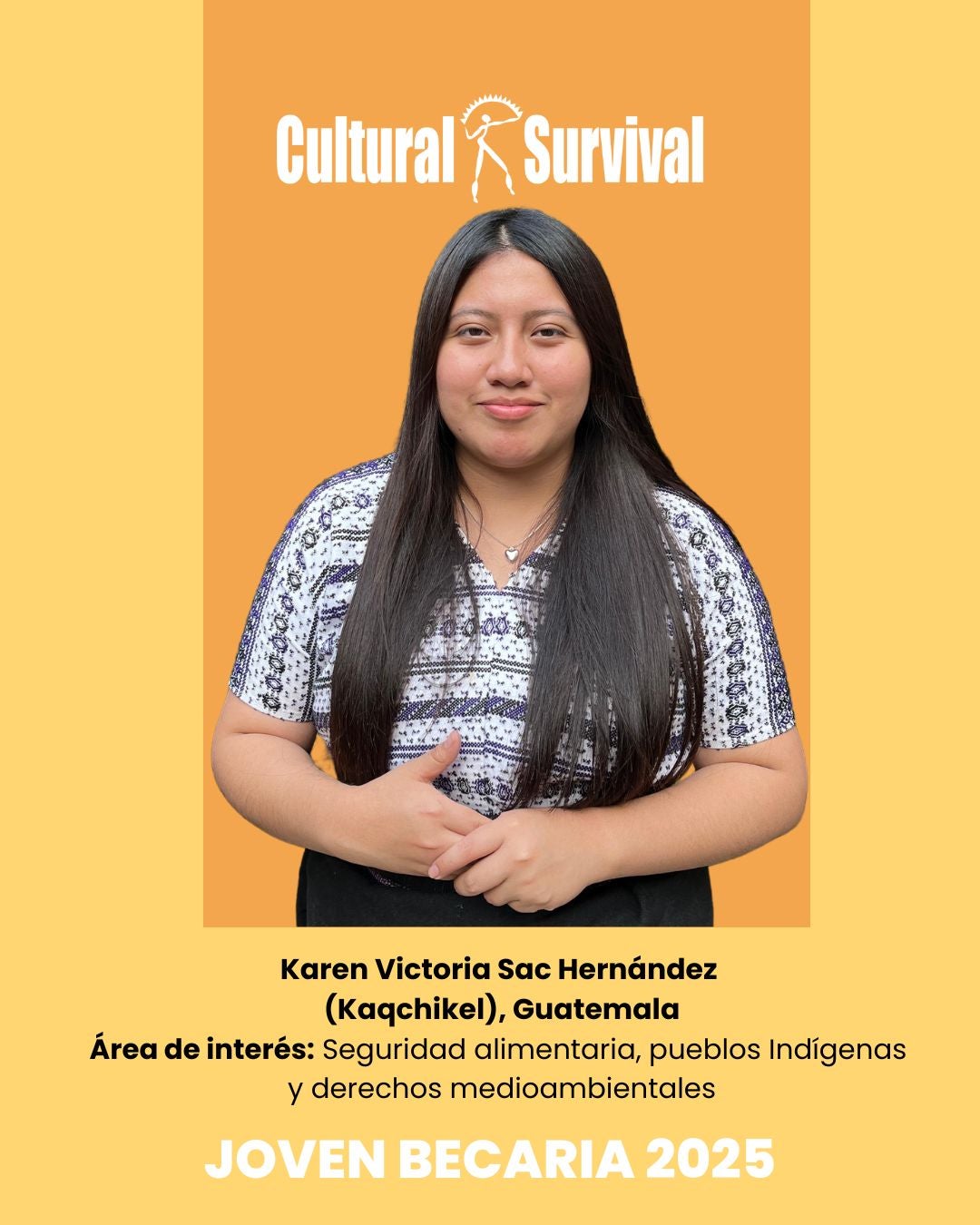

Karen Victoria Sac Hernandez (Kaqchikel) de Guatemala

Área de interés: Seguridad alimentaria, Pueblos Indígenas y derechos medioambientales.

Karen Victoria Sac Hernández es una mujer Maya Kaqchikel de 21 años de Chimaltenango, Guatemala. Keren, estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales, inició su activismo a los 15 años como líder estudiantil. Su motivación surgió de los problemas medioambientales que impactaban negativamente a su comunidad debido a una central hidroeléctrica perjudicial. Desde entonces, se ha centrado en empoderar y liderar a la juventud maya, obteniendo títulos socioculturales como "Rumi'al B'oko'" (Hija de Chimaltenango) y "Rumi'al Yum Kax" (Hija del Maiz). Karen organiza activamente charlas informativas pacíficas e implementa campañas de reforestación para proteger a la Madre Tierra y salvaguardar el territorio de su comunidad.

Su proyecto de beca, llamado "Tiqatika' etamab'alil pa ruchojmilal" (Germinando el conocimiento orgánico), pretende capacitar a los jóvenes Indígenas implicándolos en la producción comunitaria de alimentos y la protección de los bosques, fomentando así la gestión medioambiental y mejorando la seguridad alimentaria local.

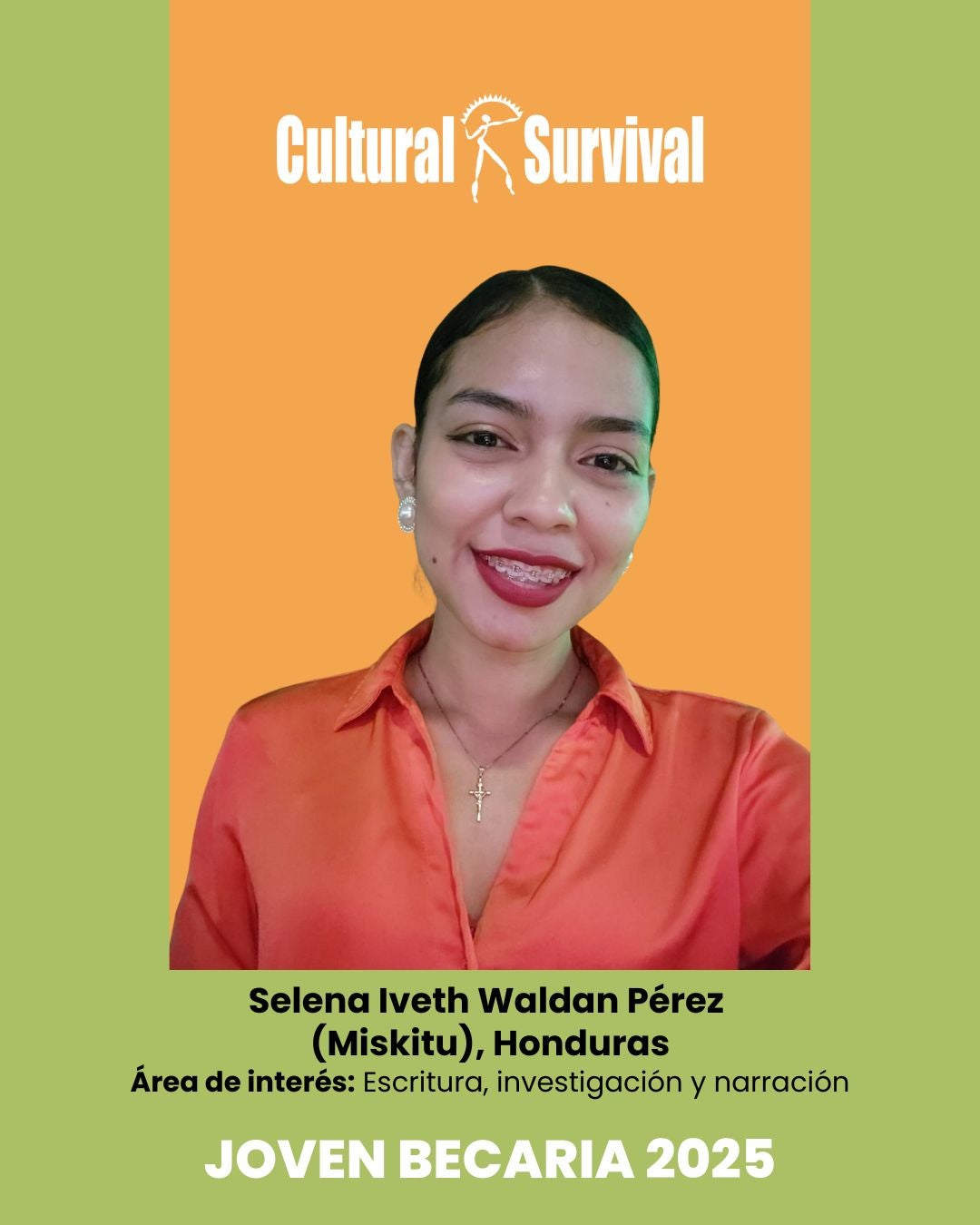

Selena Iveth Waldan Perez (Miskitu) de Honduras

Área de interés: Escritura, investigación, narración

Selena Iveth Waldan Pérez es originaria de la etnia Miskitu de Gracias a Dios, Honduras. Actualmente cursa la licenciatura en Educación Básica para los ciclos I y II. Además de sus estudios, es presidenta de la Comisión Municipal de Juventud de Puerto Lempira y miembro de la Junta Directiva de la Red de Jóvenes Afro-Indígenas de Honduras. Durante los dos últimos años, ha participado activamente como voluntaria en diversas iniciativas de la sociedad civil. Selena aspira a compartir la rica historia de su hermosa región con diversas comunidades y naciones, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de cuidar y preservar las culturas Indígenas.

Su proyecto, titulado "La Historia No Contada Del Pueblo Miskitu", pretende crear un libro que recopila la historia y la cultura de su comunidad. Las actividades previstas para lograrlo incluyen la realización de una investigación de campo para recopilar información, la formulación de datos para organizar los hallazgos y la edición de la información recopilada para producir el libro.

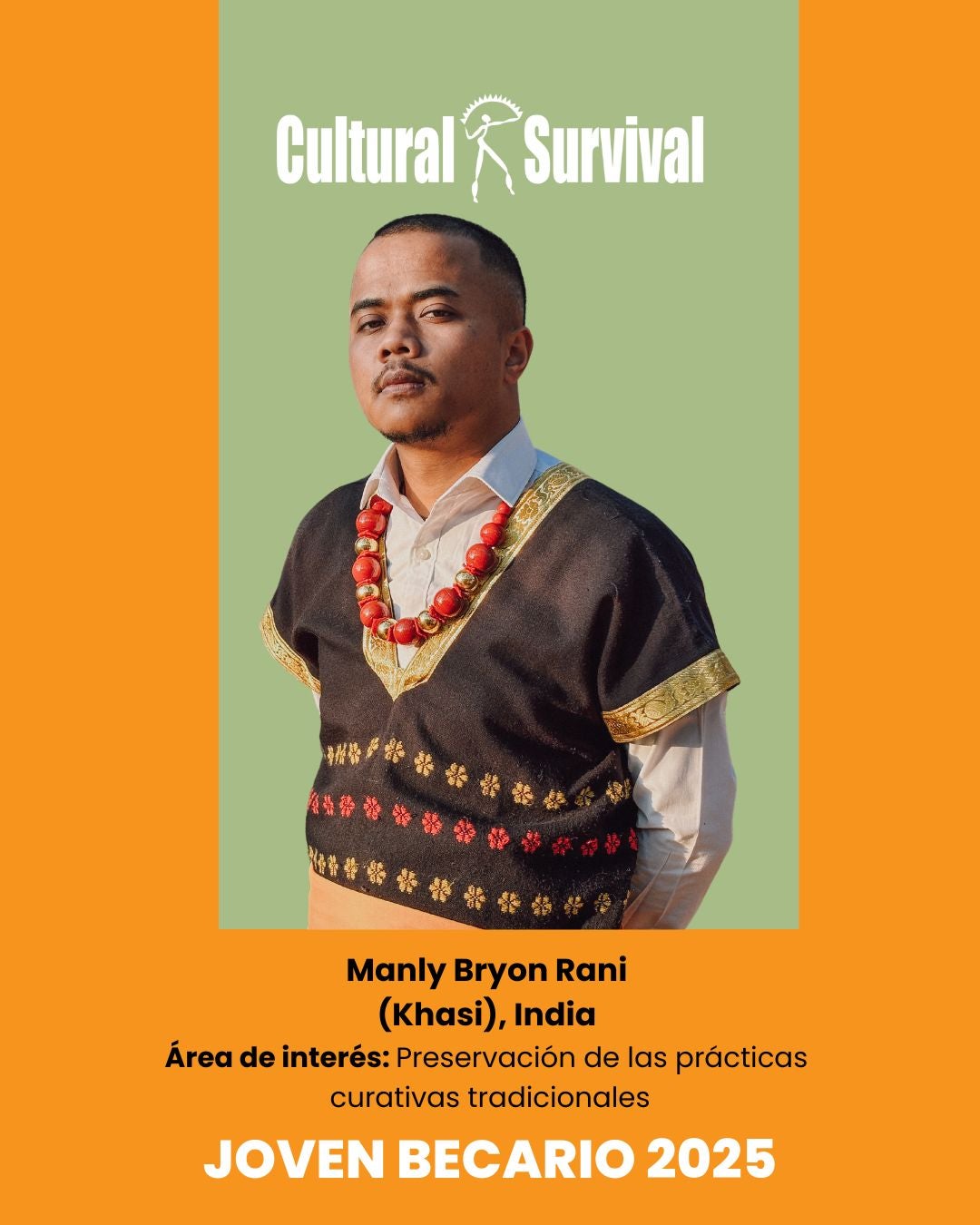

Manly Bryon Rani (Khasi) de la India

Área de interés: Preservación de las prácticas curativas tradicionales.

Manly Bryon Rani es un director de documentales de Shillong, Meghalaya (India). Tiene un máster en Medios Electrónicos y Comunicación de Masas y le apasiona captar historias Indígenas, en particular las de su comunidad khasi. Su trabajo se centra en preservar los conocimientos tradicionales, garantizar que la sabiduría ancestral se documente y se comparta con las generaciones futuras.

El proyecto de beca de Manly, titulado "Guardianes de la sabiduría: Prácticas curativas tradicionales de Laitmawsiang y Kongthong", pretende documentar, preservar y promover las prácticas curativas tradicionales de la comunidad Indígena khasi de las aldeas de Laitmawsiang y Kongthong, en Meghalaya. Con este proyecto, que incluye un documental y una revista bilingüe, pretende registrar los métodos curativos y la sabiduría ecológica, fomentar el orgullo cultural destacando las prácticas únicas de los khasi, sensibilizar a la opinión pública mundial sobre la importancia de estas tradiciones para la vida sostenible y el bienestar holístico, y empoderar a los jóvenes Indígenas haciéndoles participar en el proceso de documentación. El objetivo global es garantizar la conservación y revitalización a largo plazo de las prácticas Indígenas khasi como parte vital de la identidad de su comunidad y elemento significativo del patrimonio cultural mundial.

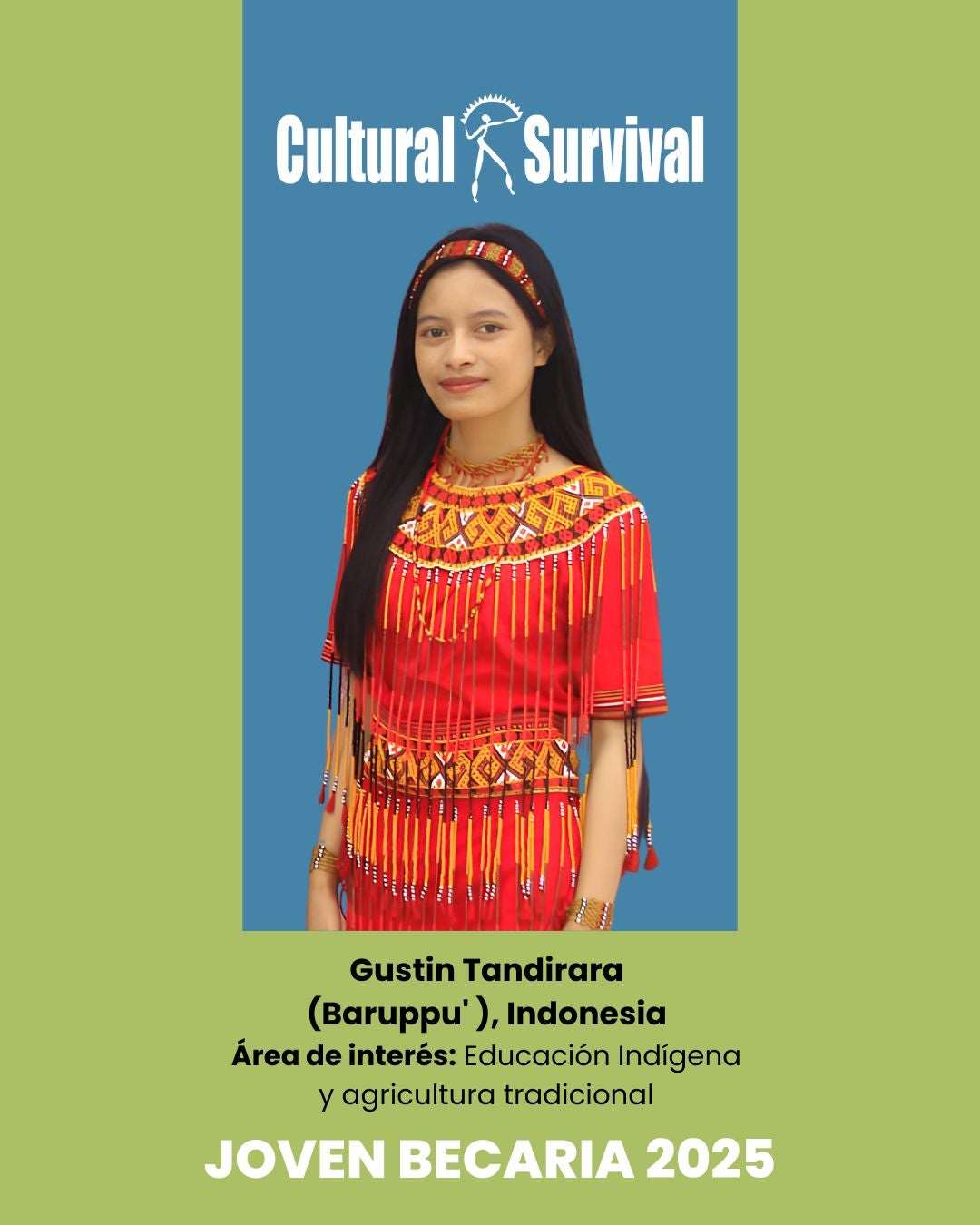

Gustin Tandirara (Baruppu' ) de Indonesia

Área de interés: Educación Indígena y agricultura tradicional

Gustin Tandirara es una joven Indígena de la comunidad baruppu' de Sulawesi (Indonesia), perteneciente a la tribu toraja. Como orgullosa miembro del clan Tandirara, se dedica a empoderar a los niños Indígenas integrando sus conocimientos tradicionales con la educación formal. Es cofundadora de Melada Sisola Baruppu', una iniciativa que combina la sabiduría, las tradiciones y la lengua Indígenas con el currículo académico estándar. A través de este programa, Gustin pretende ofrecer una educación culturalmente pertinente, garantizando que los niños Indígenas adquieran tanto conocimientos académicos como una fuerte conexión con sus raíces ancestrales.

El proyecto que coordina, llamado "Melada Sisola Baruppu' (Aprendiendo juntos con mis amigos de Baruppu')", se centra en salvaguardar y reforzar el patrimonio cultural, las prácticas agrícolas y la gestión medioambiental de la comunidad indígena de Baruppu'. La creación de la Escuela Indígena de Melada Sisola Baruppu' pretende capacitar a los jóvenes combinando los conocimientos tradicionales con la educación moderna, fomentando el orgullo cultural y el liderazgo sostenible. El resurgimiento del cultivo de Upe', un cultivo de importancia cultural, se apoyará mediante formación práctica, preservando los métodos agrícolas tradicionales y garantizando la seguridad alimentaria.

Colectivo "U Chak Lu'umil Ch'e'eno'ob" (Kankabchen) de México

Área de interés: Medicina tradicional, documentación sobre plantas autóctonas, conocimientos Indígenas

Nelly Cauich, Doris Tun, Brenda Pech y Yeni Tun son mujeres Indígenas Mayas de distintas generaciones que forman parte del colectivo "U Chak Lu'umil Ch'e'eno'ob" (Tierra Roja de los Pozos). Son originarias de Kancabchén, un pequeño pueblo maya situado en el estado de Quintana Roo, México. Crecieron y estudiaron juntos, y algunos de ellos cursan ahora los últimos años de su educación universitaria. En la universidad han aprendido a valorar sus conocimientos, a fortalecer sus raíces y a apreciar la importancia de su cultura maya. También aspiran a que su comunidad reconozca la gran importancia de estos conocimientos.

El objetivo de estas mujeres es mantener, preservar y promover la cultura, las tradiciones y la sabiduría de sus antepasados. Su colaboración comenzó con la creación de un pequeño museo comunitario en 2022. La restauración del museo les ha permitido destacar la importancia de los conocimientos culturales, históricos y relacionados con la identidad.

Inspiradas por sus abuelas, que ejercían de comadronas y utilizaban la medicina tradicional debido al limitado acceso a los recursos sanitarios, se han convertido en defensoras de la conservación de las prácticas medicinales tradicionales que utilizan principalmente plantas locales.

A través de su proyecto de beca llamado "Ts'aak Wíinik" (Jardín curativo) en la comunidad de Kancabchén, pretenden rescatar y preservar la medicina tradicional maya documentando los conocimientos de los ancianos locales mediante entrevistas, conservando plantas medicinales en un jardín botánico, educando a jóvenes y niños a través de talleres y creando un recetario. Estas iniciativas pretenden garantizar la transmisión de estos valiosísimos conocimientos a las generaciones futuras, protegiendo así el legado cultural y medicinal de la comunidad.

Perla Alviore Blando Nuñez (Totonaca) de México

Área de interés: Revitalización lingüística, grabaciones de vídeo, investigación de campo

Perla Alviore es una joven Totonaca que pertenece a la cuarta generación de cocineras tradicionales de su familia, con un linaje de panaderos entre sus abuelos. Bajo su liderazgo, Perla ha reunido a las cocineras tradicionales de su comunidad para crear la “Casa Escuela de Cocina Tradicional del Cedro”, una escuela comunitaria que ofrece clases de cocina gratuitas a los jóvenes que viven en El Cedro, en Papantla Veracruz. Actualmente, participan ocho cocineras tradicionales en esta iniciativa que enseña a los jóvenes de la comunidad a alimentar el cuerpo y el alma para contribuir a la cultura de paz.

Su proyecto, “Mi Tierra Totonaca y sus Ciclos”, pretende revitalizar la lengua totonaca y los conocimientos tradicionales en Papantla, Veracruz. Esta iniciativa consiste en crear vídeos informativos sobre el calendario gastronómico y agrícola local en formato audiovisual. Se busca que los niños de la región conozcan los ingredientes en lengua totonaca, para que no se pierdan las enseñanzas de nuestras abuelas, fomentando así la soberanía alimentaria. El objetivo primordial es preservar la lengua totonaca y los conocimientos ancestrales, resaltando la importancia de la cocina totonaca como pilar cultural y espiritual.

Grabriela de los Angeles Reyes Xix (Maya) de México

Área de interés: Medicina tradicional, transferencia de conocimientos, prácticas ancestrales

Gabriela de los Ángeles Reyes Xix, originaria de Tixcacaltuyub, Yucatán, creció con las tradiciones y la lengua maya de sus abuelos, desarrollando una profunda conexión con su cultura y entorno. A los dieciocho años se mudó a Mérida para estudiar Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Yucatán, motivada por el impacto de la comunicación en la sociedad y combinando su interés en cambio social, medios e investigación. Su paso por la universidad la vinculó al Colectivo Weech, dedicado a valorizar la lengua maya en la educación, permitiéndole reconectar con su herencia y contribuir a su preservación mientras continúa sus estudios con la aspiración de servir a su comunidad.

Mediante su proyecto de beca llamado "In k’aj óoltik Xcacaltuyub (Conociendo Xcacaltuyub)", Grabriela busca establecer un espacio cultural físico y digital (a través de Facebook) para niños y jóvenes. Con un enfoque educativo, esta iniciativa tiene como objetivo promover la lengua maya y el conocimiento local, crear conciencia sobre la importancia, preservación y promoción de su patrimonio cultural inmaterial, y fomentar la participación activa de la comunidad para asegurar la transmisión de su lengua y cultura a las futuras generaciones.

Senchhen Hangma Limbu (Limbu) de Nepal

Área de interés: Protección y derechos de tierras y territorios

Senchhen Hangma Limbu (Limbu) es defensora de los derechos Indígenas y medioambientales y partidaria del Movimiento de Protección de Mukumlung, que aboga por la protección de los lugares sagrados frente a la construcción de teleféricos. Actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad Tribhuvan de Nepal. Su trabajo incluye la investigación y documentación de violaciones de los derechos humanos y los derechos sobre la tierra y el territorio para ONGs y organismos regionales de derechos humanos en Asia.

El proyecto de beca de Limbu pretende documentar y compartir información sobre las violaciones de los derechos a la tierra, el territorio, los recursos y los derechos humanos que se producen en Mukumlung debido al desarrollo de infraestructuras gubernamentales. A través de documentación audiovisual y digital, el proyecto pretende amplificar las voces del pueblo limbu en las redes sociales y otras plataformas digitales que trabajan para salvaguardar su patrimonio sagrado.

Liam Goetham (Khoi y San) de Sudáfrica

Área de interés: Conocimientos Indígenas y narración de historias

Liam Goetham es un activista cultural y narrador de la Primera Nación Khoikhoi (Cocoqua) de Paarl, Cabo Occidental, Sudáfrica. Se dedica a revitalizar las lenguas Indígenas, el conocimiento y la narración de historias. Impulsado por un profundo deseo de comprender los orígenes de su pueblo, se unió al Colectivo Munanai, una comunidad de artistas y activistas khoikhoi que utilizan las artes para desafiar la supresión de la identidad, la lengua y la cultura khoikhoi.

A lo largo de su viaje, Liam descubrió que sus antepasados están representados en el arte rupestre antiguo de toda África meridional y que la lengua khoikhoi, antaño muy hablada, ha sido sistemáticamente silenciada. Cree que las voces de los jóvenes Indígenas khoikhoi son vitales para la khaima (resistencia) contra esta supresión. Por ello, se ha comprometido a preservar su lengua ancestral y a recuperar las historias de su pueblo antes de la colonización.

A través de su proyecto de beca, "Sida Dommi" ("Nuestras voces"), Liam pretende empoderar a los jóvenes de la Primera Nación Khoikhoi de comunidades rurales, como Paarl, dotándoles de las habilidades y conocimientos necesarios para compartir sus historias a través de una serie de podcasts.

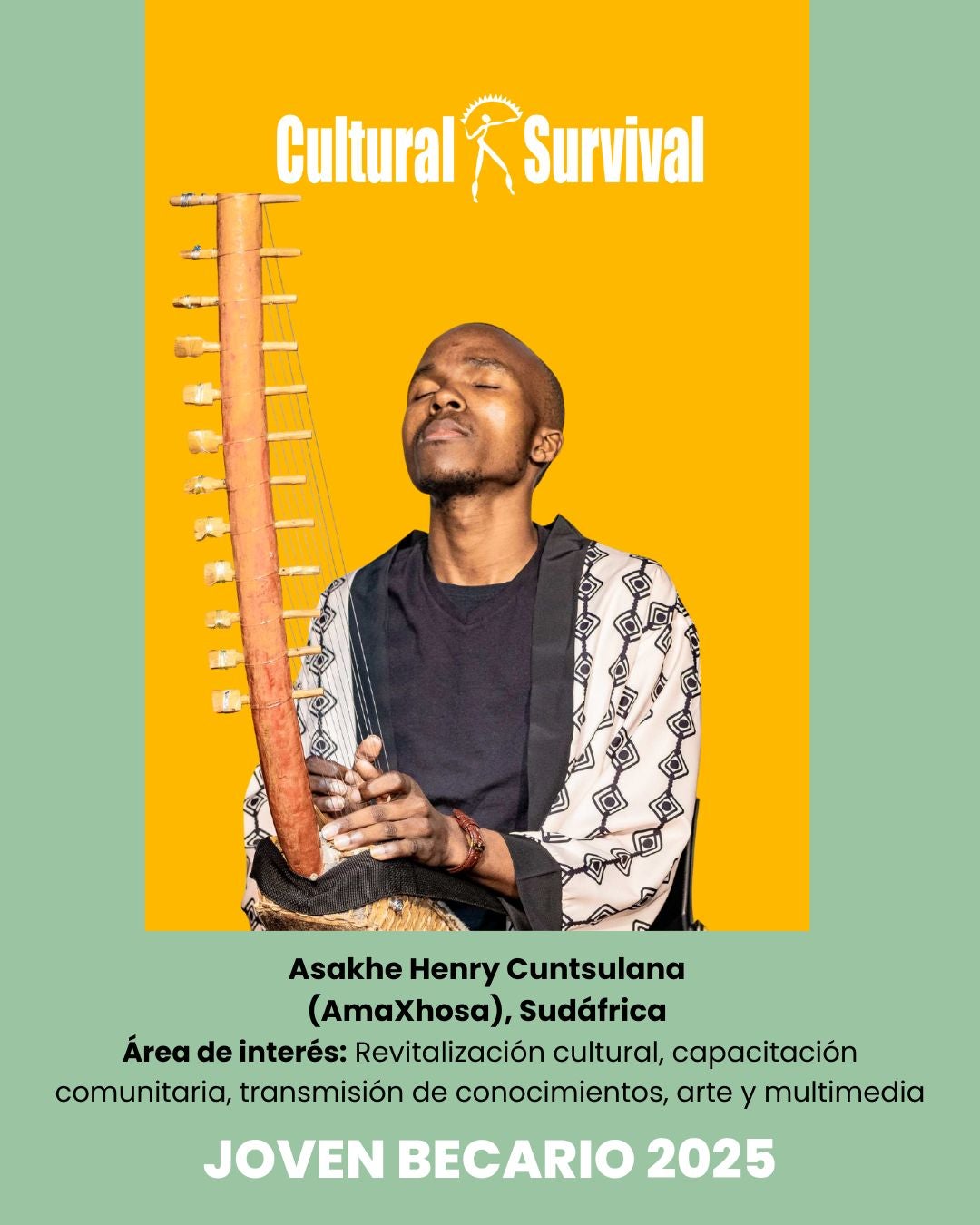

Asakhe Henry Cuntsulana (AmaXhosa) de Sudáfrica

Áreas de interés: Preservación cultural, capacitación comunitaria y transmisión de conocimientos, arte y multimedia

Asakhe Cuntsulana es un músico, educador y compositor sudafricano dedicado a preservar y crear música autóctona africana como piedra angular de la sanación comunitaria y el patrimonio cultural. Licenciado por la Universidad de Rhodes, está especializado en mezclar sonidos tradicionales africanos con influencias del jazz y la música clásica, creando experiencias sonoras únicas que trascienden las fronteras culturales y geográficas. Su trabajo refleja un profundo compromiso con la curación de las comunidades, la narración de historias, el patrimonio y la revitalización de las tradiciones musicales Indígenas.

A través de su beca, Asakhe está desarrollando "Ingoma yoHadi" (Canción del arpa), un proyecto innovador que explora la importancia histórica y cultural del arpa de arco xhosa (uHadi). Su objetivo es salvaguardar y rejuvenecer la importancia cultural e histórica de los instrumentos uHadi y Adungu creando un álbum y un libro que documenten sus relatos, métodos de interpretación y significado en la música contemporánea y tradicional.

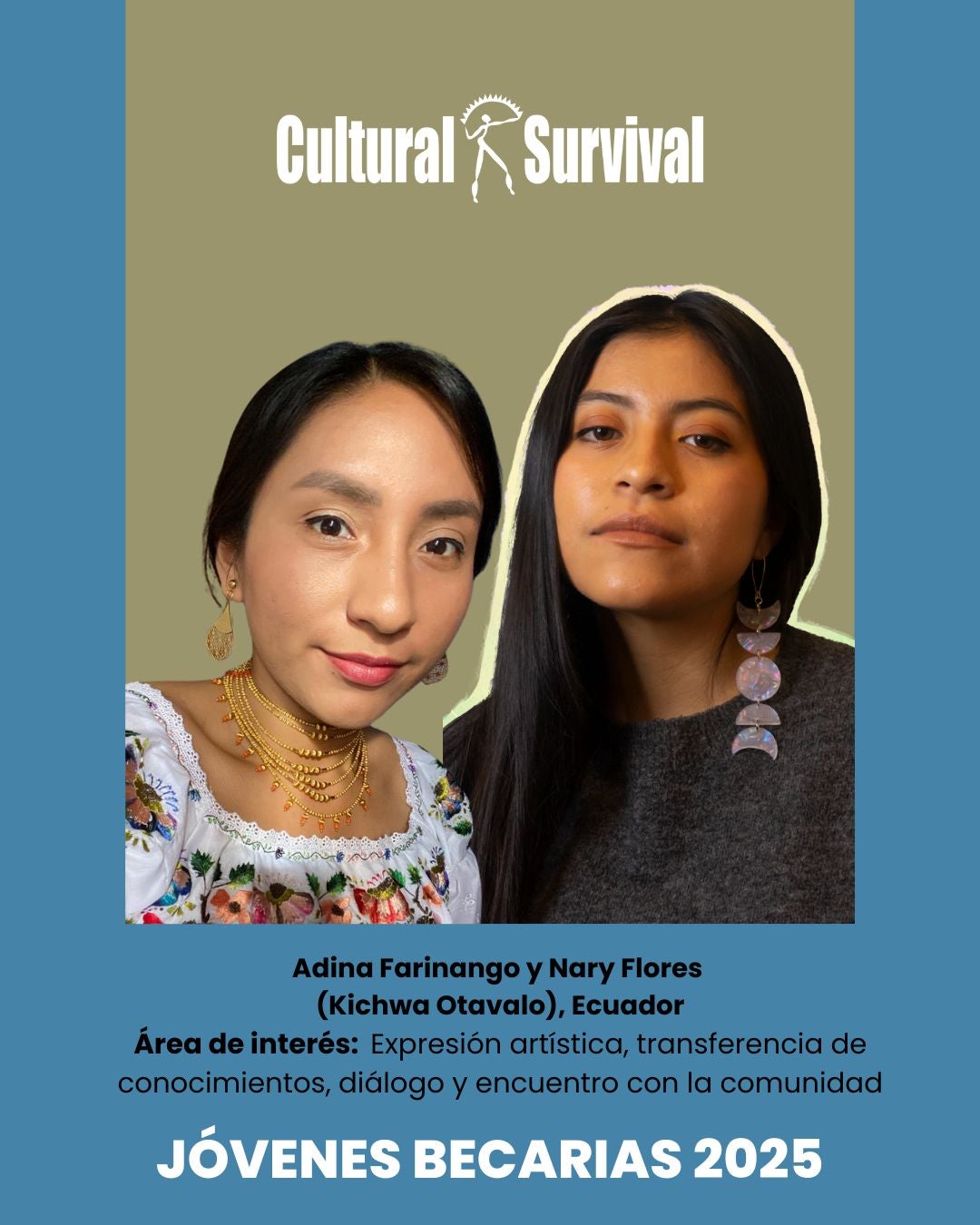

Adina Farinango y Nary Flores (Kichwa Otavalo) de Ecuador

Áreas de interés: Expresión artística, Transferencia de conocimientos, Diálogo y encuentro con la comunidad

Adina Farinango es una artista y diseñadora Kichwa Otavalo, radicada actualmente en Lenapehoking (Nueva York). Su obra ahonda en temas de identidad, diáspora y futurismo Indígena a través de diversos medios, como la ilustración digital, la fotografía, el bordado y la técnica mixta. Adina ve el arte como un acto de resistencia, curación y autoexpresión, una vía para navegar y fortalecer su identidad como mujer Indígena dentro de la diáspora Kichwa. Inspirada en la resistencia de las matriarcas de su comunidad, la obra de Adina se centra en la identidad Indígena y la recuperación del espacio desde una perspectiva matriarcal. Arraigada en la memoria ancestral y colectiva, su práctica reflexiona sobre los conceptos de hogar, pertenencia y resistencia del arte Indígena frente a la violencia colonial. A través de la narración visual, pretende fomentar el diálogo intergeneracional y celebrar los futurismos Kichwa, garantizando que el conocimiento y el arte Indígenas sigan prosperando.

Nary Flores (Kichwa Otavalo) es una consultora medioambiental de Otavalo, Imbabura, Ecuador. Le apasiona la sostenibilidad e integra prácticas eco-conscientes en su trabajo y en su vida diaria, abogando por la responsabilidad medioambiental en las comunidades Indígenas.

Juntas, implementarán el proyecto colectivo titulado Wiñaymuyu (Semillas que crecen). Esta iniciativa pretende empoderar a los jóvenes kichwas a través del arte, fomentando la autoexpresión, la conciencia emocional y el orgullo cultural. El proyecto incluye diversas actividades artísticas, como dibujo, pintura, collage y técnicas mixtas, e integra el diálogo intergeneracional con taytas/mamás (adultos mayores sabios/expertos en diferentes áreas) y artesanos. Con estas actividades, Wiñaymuyu pretende revitalizar la identidad Kichwa y promover la resiliencia cultural. El proyecto culminará con un mural colaborativo y una celebración comunitaria, al tiempo que documentará el proceso para crear un archivo visual duradero. Además, incorpora elementos de futurismo Kichwa, animando a los jóvenes a imaginar un futuro cultural próspero.