Por Elisa Ribeiro (Pasante de CS)

En una zona rural de la cordillera central de Colombia, Carmen Rosa Piamba, mujer Indígena del pueblo Nasa, se alista para salir de su casa ubicada en Caldono, un poblado rodeado de montañas y cafetales en el departamento del Cauca. Como todos los sábados cada dos semanas, toma una chiva - el colorido bus típico de las zonas andinas colombianas - para atravesar carreteras zigzagueantes y llegar a las 8 de la mañana a la Casa de la Memoria y La Juventud en el centro poblado. Desde marzo de este año, los sábados son el día de reunión de alrededor de veinticinco mujeres del Pueblo Indígena Nasa que tienen algo más en común: buscan algún familiar desaparecido por la guerra. Caminando juntas, las mujeres Indígenas se acompañan en cada paso que dan como una hilada en ese tejido colectivo que busca conectarlas entre sí desde sus luchas y esperanzas por encontrar sus seres queridos. Se juntan para compartir dolores y conocimientos, para acompañarse en el complicado camino de la búsqueda, el cual algunas han recorrido por décadas y otras lo retoman de sus padres envejecidos o fallecidos sin saber la verdad sobre los ausentes. Algunas han logrado que los restos de sus familiares retornen, pero para otras mujeres este espacio representa el primer lugar seguro para conversar sobre lo ocurrido. Palabras, tejidos y abrazos van marcando el ritmo de cada encuentro, donde las mujeres buscadoras comparten sus memorias y proyectan caminos juntas para buscar a sus desaparecidos. Cada mujer ha jugado un rol fundamental dentro de los procesos de resistencia al conflicto armado que desde hace décadas aqueja sus territorios. Desde su amor y fuerza, incluso enfrentando el miedo, estas mujeres siguen luchando por mantener la dignidad de sus seres queridos.

Las heridas colectivas de la desaparición

Tras el Acuerdo de paz firmado en el 2016 entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el estado colombiano, uno de los compromisos acordados como parte de la justicia transicional es la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el conflicto armado interno. Desde un enfoque humanitario y no judicial, el estado se comprometió a garantizar el derecho a la verdad y dar con el paradero de más de 130.000 personas desaparecidas por la guerra, un largo y complejo ciclo de violencias que, según los historiadores, se ha extendido desde la segunda mitad del siglo XX, pero que para los Pueblos Indígenas es antecedido por el exterminio que implicó la colonización y las luchas por el estado-nación.

El suroccidente colombiano y en particular el departamento del Cauca, donde alrededor del 15% de su población se autoidentifica como perteneciente a algún pueblo Indígena, ha sido uno de los epicentros de la violencia. La desaparición de personas en diferentes circunstancias asociadas al conflicto armado, desde el reclutamiento de menores hasta las desapariciones forzadas por agentes estatales o paramilitares, es una herida abierta en muchos territorios Indígenas. A su vez, muchos sitios sagrados y comunitarios han sido desarmonizados con fosas clandestinas utilizadas por los grupos armados para ocultar los cuerpos de sus víctimas.

Carmen Rosa, una de las cientos de mujeres buscadoras de Caldono, está en búsqueda de su hermano Luis Carlos Piamba Bomba, quien antes de cumplir los 18 años, fue reclutado por las FARC en 2012, sin que hasta la fecha sepan de su paradero. Desde hace unos años, Carmen asumió la búsqueda que iniciaron su padre y su madre desde el momento en que Luis Carlos desapareció. Esta es una lucha que une generaciones en el camino por saber la verdad. En sus palabras: “La búsqueda para mí y para mi familia es dar un final para conseguir tranquilidad. Eso no quiere decir que esto se termine ahí, es apenas el final de una parte de la historia que tiene muchas otras partes. Eso implica que nosotras, como practicantes de la espiritualidad (Indígena), dejamos algo de libertad para la persona que estamos buscando, porque hasta que los encontremos, ninguna parte puede estar tranquila, tampoco él podría descansar en paz si está en otro espacio. Y nosotras como buscadoras, tampoco podemos estar tranquilas hasta que no tengamos ninguna respuesta”.

A pesar de este contexto, el Cauca también ha sido epicentro de importantes movimientos sociales y de resistencia. Desde principios de los años 70, las comunidades Indígenas crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), luchando por tierra, educación propia y autonomía, convirtiéndose en referente organizativo y de resistencia de los Pueblos Originarios en América Latina. Las mujeres Indígenas han venido consolidando procesos organizativos regionales como lo son el Programa Mujer del CRIC y el Tejido Mujer de la Çxhab Wala Kiwe - Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Algunas mujeres Indígenas buscadoras han participado en estos espacios y han querido en los últimos años construir escenarios propios de encuentro e intercambio para exigir su derecho a la verdad y visibilizar su rol como constructoras de paz.

U’ywe’sx Çxhaçxha Yaakxsaa: Mujeres Valientes de Caldono

Las mujeres Indígenas han ido conquistando escenarios de lucha, resistiendo a olvidar sus desaparecidos a pesar del dolor dejado por el conflicto armado. En medio del caos de la violencia, sus voces han recorrido valles y montañas, haciendo frente a la incertidumbre de la ausencia. Desde el cuidado y esa valentía característica de las mujeres Nasa, han levantado su voz con fuerza en medio de las armas y no han dejado de reclamar a sus padres, hijes, hermanes, sobrines y demás familiares desaparecidos.

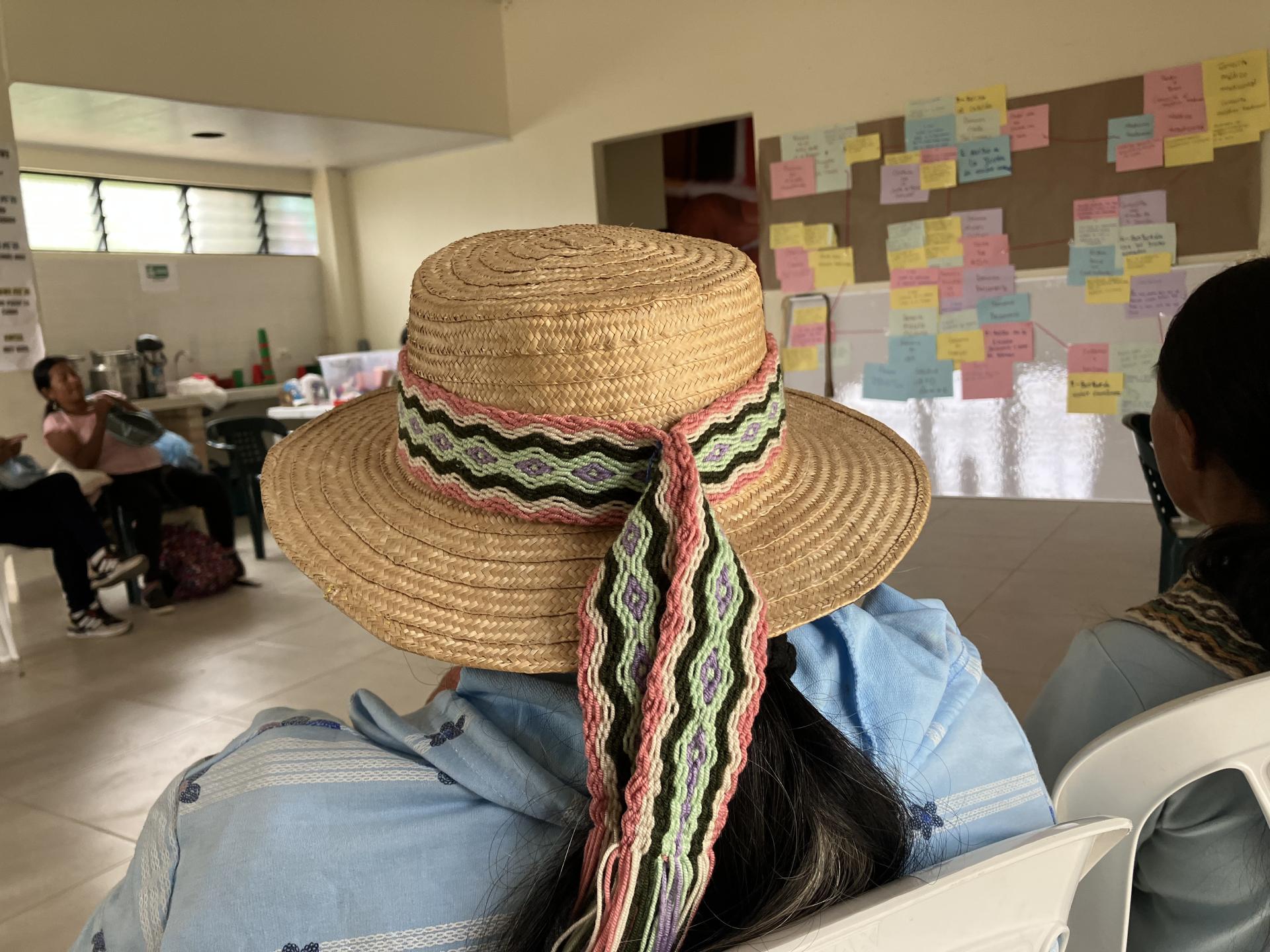

En este contexto surge el grupo nombrado en lengua Nasayuwe “U’ywe’sx Çxhaçxha Yaakxsaa” (Mujeres Valientes) que han encontrado en la Casa de la Memoria de Caldono (Cauca) el lugar para unir sus voces. Esta veintena de mujeres Indígenas buscan a sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado, siendo en su mayoría mujeres madres de familia que trabajan y viven del campo, tejedoras y hablantes bilingües del Nasayuwe. Dentro del grupo hay mujeres que han sido autoridades comunales e incluso algunas son firmantes de los acuerdos de paz.

Una de las voces del grupo es Carmen Rosa. Su liderazgo y fortaleza han impactado a otras mujeres para empezar a hablar más fuerte, en español y Nasayuwe, pues ven en ella una compañía desde el amor y la fortaleza para contrarrestar el miedo. Como las demás mujeres del grupo, Carmen está comprometida con la tarea de traer de regreso a su hermano. Se resiste a no saber la verdad, pero sobre todo, a no poder tener reunida a toda su familia. Cuando le preguntamos sobre lo más complicado de ser parte de las mujeres buscadoras nos dice: “lo más difícil de la búsqueda es no tener la información a ciencia cierta. Porque a nosotros nos pueden decir que lo “dieron de baja” o que está en algún lugar, pero no tenemos las coordenadas, entonces es un proceso sin terminar parte de la historia. Lo difícil es no saber el lugar. Han pasado tantos años desde que pasó eso, en el caso de mi hermano 13 años”. Como muchas de las mujeres de U’ywe’sx Çxhaçxha Yaakxsaa, Carmen ha buscado, caminado, preguntado, interpelado y protestado, incomodando a una institucionalidad que suele ser rígida frente a la búsqueda: “Mi hermano tenía espíritu de capacidad diversa, a pesar de lo alto que era y que aparentaba ser adulto, al final era como un niño de 3 o 4 años. Ninguna parte del gobierno y tampoco los psicólogos pueden entender, porque es parte de la espiritualidad Indígena y sólo los Indígenas y los sabedores pueden entender”.

Una de las primeras acciones colectivas de U’ywe’sx Çxhaçxha Yaakxsaa fue un requerimiento a varias instituciones, en español y Nasayuwe, para agilizar la búsqueda humanitaria de sus seres queridos. Un manifiesto colectivo tejido a varias voces para exigir sus derechos y acompañado de un audio grabado en la lengua materna para aquellas mujeres que tienen limitaciones al leer. En la carta colectiva sostuvieron:

“Nos juntamos recientemente para acompañarnos y apoyarnos mutuamente en el largo proceso de saber el paradero de nuestros seres queridos. Somos hijas, hermanas, esposas, mujeres buscadoras que seguimos luchando, algunas durante varias décadas, por encontrar a nuestros familiares. Nos juntamos para recordarles, dignificar su memoria, compartir nuestros sentimientos, avanzar colectivamente en la búsqueda y exigir ante las instituciones por nuestros derechos como mujeres buscadoras.”

Dentro de sus exigencias está agilizar los procesos de búsqueda en sus territorios, teniendo en cuenta décadas de búsqueda y silencios estatales. Así mismo, recuperar los cuerpos de personas no identificadas que están en el territorio, pues alguien podría encontrar allí a sus seres queridos. También han exigido participación y capacitación, pues están dispuestas a “tomar palas y caminar horas” para localizar a sus desaparecidos.

Los hilos colectivos de las mujeres Indígenas buscadoras

La búsqueda en los territorios Indígenas se ha posicionado cada vez con mayor fuerza, siendo las mujeres quienes se han levantado para exigir y proponer. Desde la espiritualidad, desde los usos y costumbres, desde la autonomía propia, mujeres Indígenas han recorrido cada centímetro del territorio con la esperanza de encontrar entre montañas silenciadas por el conflicto. Salvaguardas de la memoria y constructoras de paz, las mujeres Indígenas buscadoras se están uniendo para apoyarse mutuamente, tanto en el plano emocional como en los laberintos burocráticos de la búsqueda institucional. U’ywe’sx Çxhaçxha Yaakxsaa ha establecido cuatro hilos de trabajo que se entrecruzan en las memorias colectivas que emergen durante los encuentros: la Búsqueda humanitaria, el Tejido, las Plantas y el Autocuidado.

El primer hilo, al centro, es la búsqueda misma, donde comparten estrategias con otros grupos de mujeres buscadoras, hacen pedagogía, recogen información e inciden ante las instituciones, pues tiene claro su objetivo de “seguir buscando hasta encontrar y apoyar a las demás”. Carmen comenta que ni su proceso de búsqueda ni el de sus compañeras ha sido fácil por toda la discriminación y rechazo que han sufrido por ser Indígenas. En sus palabras, el ser Indígena del Cauca en Colombia es visto con sospecha: “A nosotros como Indígenas se nos desplaza mucho en lugares públicos, como en oficinas de gobierno. Y hay discriminación solo por ser Indígenas, no importa si somos mayores, jóvenes, hombre o mujer, uno va a la ciudad y ya lo pintan de guerrillero y peor si dicen que viene del Cauca”. Las mujeres Indígenas han debido enfrentarse incluso con estas barreras para exigir sus derechos, encarando diferentes entidades estatales que deben buscar a sus seres queridos desaparecidos o brindarles atención como víctimas del conflicto armado. Uno de los llamados que hacen las mujeres Indígenas buscadoras es el respeto a la cosmovisión por parte de las entidades encargadas de la búsqueda: “si hubiera una persona con entendimiento como un sabedor ancestral podría ser más fácil la búsqueda pues uno con los cateos, con lo espiritual, con la armonización, con las ofrendas, uno podría encontrar muy rápido el familiar.”

El Tejido, como segundo componente, es el vínculo que las mujeres manufacturan entre memoria y territorio. Las jigras, bolsos tejidos con cabuya, son ese objeto que representa la conexión con el ombligo materno que alimenta y se conecta con sus seres queridos y con la comunidad. Durante cada encuentro, las mujeres tejen incesantemente, intercalando hilos y conversaciones, compartiendo luego con las demás sus mochilas o sus chumbes, un cinturón tejido utilizado por las madres Indígenas para cargar a sus hijos.

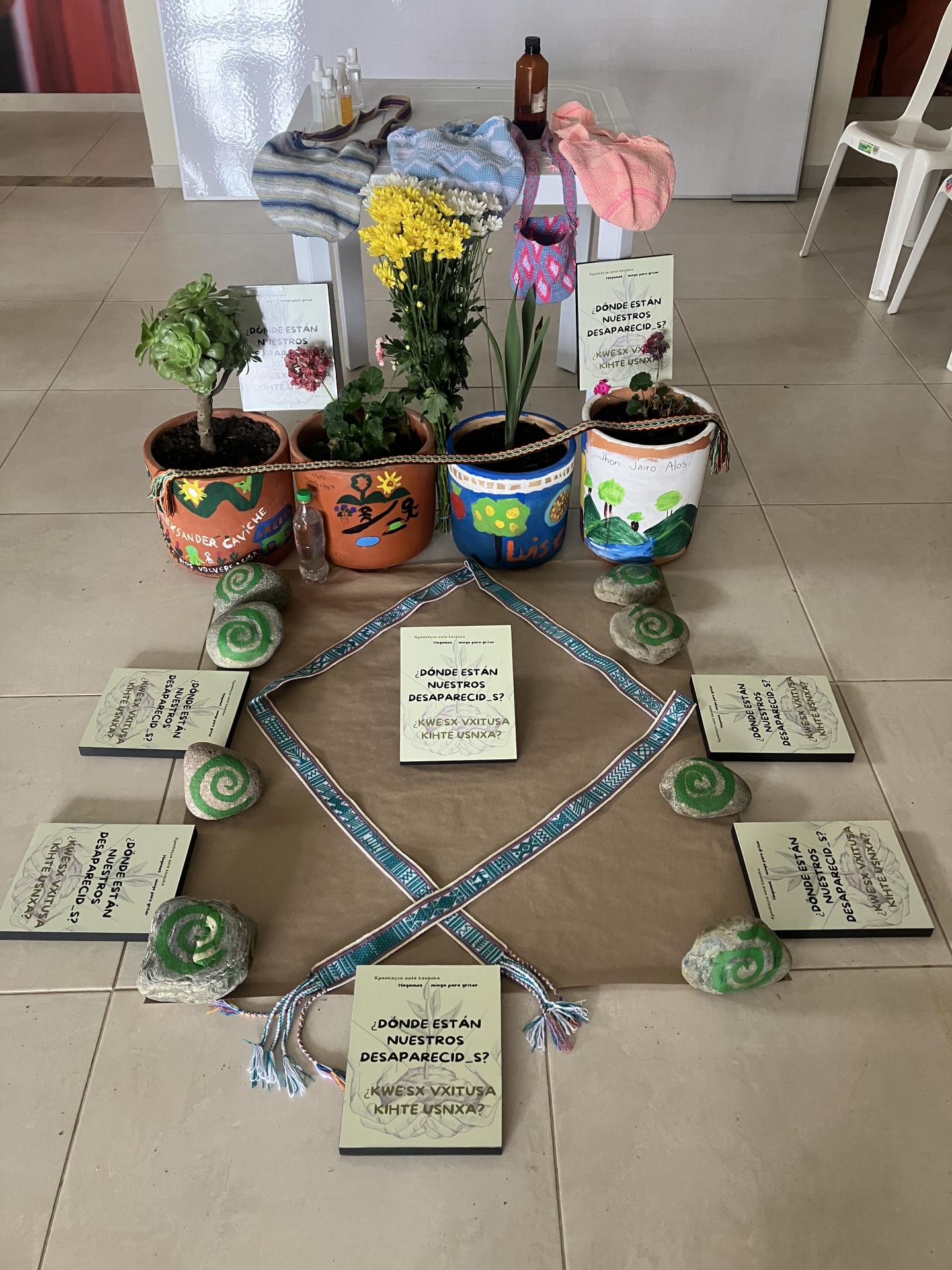

Las Plantas han acompañado las búsquedas de cada mujer Indígena de modos diversos. Algunas han acudido a la medicina tradicional para saber de sus seres queridos desaparecidos, otras en infusiones para calmar su angustia o como fuentes de protección. Por eso, las mujeres de U’ywe’sx Çxhaçxha Yaakxsaa decidieron decorar macetas donde plantaron diversas plantas elegidas con un sentido espiritual y emocional, así como están proyectando un Jardín de la Memoria para recordar sus familiares y poder cosechar las plantas que ayudan a sus búsquedas. Hace unos meses decidieron ir en minga (trabajo colectivo) hasta el río Ovejas para recolectar las piedras del Jardín, cargar las piedras representó a su vez la búsqueda, una labor extenuante donde se siente el peso de la desaparición, un peso que se ha aligerado al compartirlo con otras.

Finalmente, pero no menos importante, estas mujeres buscadoras de Caldono han escogido fortalecer el Auto y Co-cuidado. Como mujeres Nasa, cuidan el territorio y la comunidad desde la extensión de su familia. Cuidan de los cultivos y las asambleas comunitarias, cuidan la lengua y las tradiciones. Son cuidadoras de la colectividad, esa que sigue herida con el vacío de la desaparición, ausencias que afectan la armonía del territorio y los planes de vida comunitarios. “Hemos aprendido a llevar ese dolor en conjunto” dicen las mujeres de U’ywe’sx Çxhaçxha Yaakxsaa. De ahí que cuidar de sí mismas y de las compañeras buscadoras sea un gesto político, encontrando en este proceso un espacio donde llorar, reír, recibir masajes, relajarse, descansar y compartir. Actualmente, estas mujeres están construyendo jigras de autocuidado, donde cada mujer tendrá en su mochila aceites esenciales, plantas medicinales, sales minerales y objetos para el cuidado de sí mismas.

Las mujeres buscadoras de U’ywe’sx Çxhaçxha Yaakxsaa seguirán reuniéndose los sábados para acompañarse mutuamente, incidir en la búsqueda humanitaria, compartir sus luchas y cuidarse en colectivo. Como Carmen Rosa, estas mujeres del pueblo Nasa se niegan a resignarse al dolor de la desaparición, quieren encontrar la verdad y localizar a sus seres queridos para reparar las heridas que ha dejado la violencia.